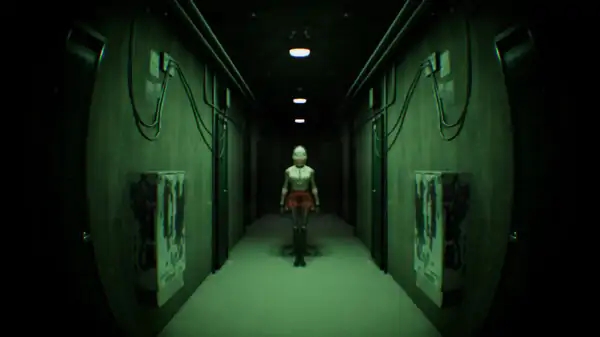

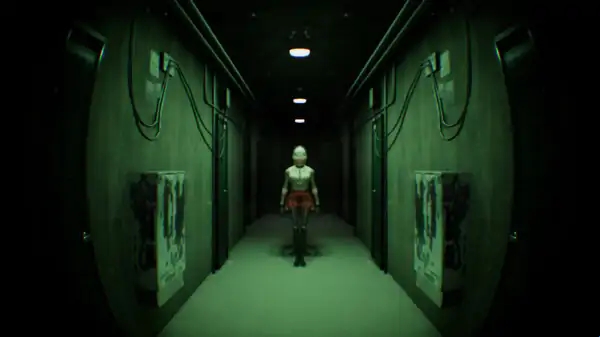

谁在门外是一款以第一人称为视角的恐怖冒险解谜游戏,游戏里玩家将真实体验精神病患者的视角,在正确的时机用药物控制症状,阻止幻觉吞噬现实,收集全部的碎片了解故事最终真相,游戏通过逼真的幻觉和头疼机制让玩家感受到了现实与虚幻界限逐渐模糊的恐怖,每一次清醒与幻觉,都在逼近一个你不敢触碰的真相。

游戏特色

1、沉浸式精神疾病模拟:

玩家将真实体验精神病患者的视角,通过逼真的幻觉和头疼机制感受现实与虚幻的界限逐渐模糊的恐怖过程。

2、药物管理生存机制:

游戏核心玩法围绕药物系统展开,玩家需要在正确时机服用药物控制症状,否则幻觉会逐步吞噬现实。

3、八日生存挑战:

游戏设定为八天周期,每天症状会发生变化,玩家必须坚持到第八天才可能迎来病情好转。

4、多重结局叙事:

包含三个主要结局和一个真结局,玩家需要多次通关并收集线索才能完全理解故事真相。

游戏亮点

1、环境线索收集系统:

隐藏在场景中的娃娃碎片是关键线索,收集全部碎片将解锁最终真相。

2、心理恐怖氛围营造:

通过扭曲的视觉效果、压抑的音效和突然的惊吓营造令人窒息的恐怖氛围。

3、门铃抉择系统:

玩家需要判断门外的访客是真实存在还是幻觉,每次开门都可能引发不同后果。

4、渐进式症状加重:

随着游戏进行,主角的症状会逐步加重,幻觉出现的频率和强度都会提升。

游戏攻略

1、梳理人物关系:游戏的核心是还原故事主线,需仔细分析角色背景和互动细节(如朴秀雅与朴秀妍的双胞胎设定、邻居画家的动机),通过搜集信件、日记等线索建立人物图谱,避免混淆关键角色。

2、环境线索利用:场景中的物品(如邮筒、电表箱、墙壁图案)常隐藏解谜关键。优先检查重复出现的符号或数字(例如楼道与房间内的相同图案),并尝试互动(如打开快递柜或抽屉)获取道具或提示。

3、假设性提问:针对模糊情节(如“谁在门外”)提出具体问题(如“门外人物与死者的关系?”),通过游戏反馈(是/否)逐步缩小范围。

4、排除法应用:当线索矛盾时(如角色动机冲突),快速排除已被证伪的假设,聚焦未验证细节。

5、多线索关联:结合环境证据(如血迹位置)与人物对话,构建完整故事链(例如画家误杀事件)。

6、道具使用:在特定场景激活道具功能(如用大宝剑劈开大门解锁新区域)。

7、密码输入:从环境图案或字条中提取数字序列(如7239),并在最终大门处准确输入以通关。

5、叙事代入感:尝试从不同角色视角推理(如“如果是受害者会怎么做?”),提升解谜深度。

9、团队协作要点:多人游戏时分工明确(一人负责线索搜集、一人专注关系梳理),减少重复操作。

10、常见误区避免:切勿忽略细微物品(如红宝石或字条),否则可能遗漏关键信息;同时避免过度依赖单一线索,需综合验证。

游戏优点

1、门关上了,从那一刻开始,时间、空间与记忆一起坍塌。

2、你醒来时身处一间陌生的小屋,没有窗户,墙壁泛黄,灯光昏暗,空气里弥漫着药物的味道。

3、脑袋胀痛,记忆破碎,除了“吃药”这件事,你几乎忘记了如何过一天。

4、每一次清醒,每一次幻觉,每一次门外传来的敲门声,都在逼近一个你还不敢触碰的真相。